以外卖为食

引子

我成为独立开发者家里蹲已满一年。这一年我独居在自己家里。除了偶尔回父母家吃饭,午饭和晚饭都靠点外卖解决。我想谈下自己以外卖为食的思考和实践。

民以食为天

吃饭是一个文化现象。它折射出我们的价值观。这里有两层考量。一是怎么看食物或者说美食。二是怎么看烹饪。

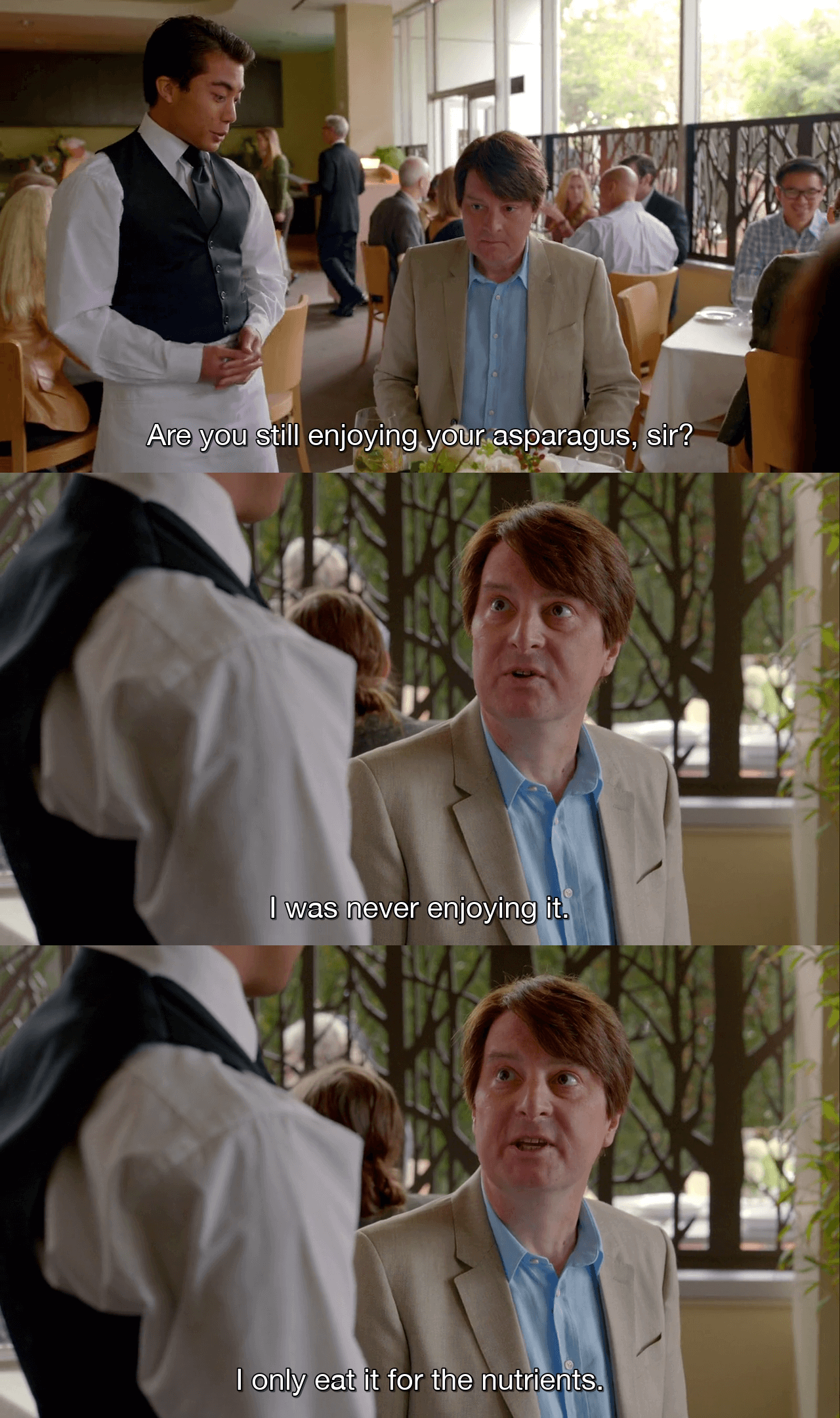

先说食物本身。人作为灵长类哺乳动物,需要进食以生存。不同于植物靠自身光合作用,动物靠进食来获得更高效的能量输入。这从进化史角度看是更先进的。人类早期部落社会的狩猎采集者需要花费所有人几乎全部醒着的时间来获取食物。随着农业、工业的出现,现代发达国家每个人平均花在获取食物的时间已经趋近于零。然而进食仍然需要花费时间。那么,食物本身到底有没有价值?如果不认为它有价值,也就谈不上所谓美食了。在硅谷的一些人看来,现代人类仍然需要吃饭,是一个尴尬的设计「缺陷」。它充其量是人类在进化到更高形式前的一个过渡方案。美剧 Silicon Valley 第一季里的风投家 Peter Gregory 对人们视为佳肴的芦笋有如下看法:

现实世界里,一位记者受邀参加硅谷风险资本家 Peter Thiel 的晚宴,特意不吃午饭留出肚子给想象中的丰盛美食,结果吃到的仅仅是一顿勉强果腹的简餐[1]。软件工程师 Rob Rhinehart 视吃饭为浪费时间的麻烦事,自制出粉末形式的代餐饮料 Soylent,试图彻底「解决」吃饭问题。

在这点上,我无意秉持激进立场。工业发展到现在,人造皮革仍然无法在性能、透气性、持久度上匹敌天然皮革。同样地我有理由怀疑 Soylent 这类产品的可靠性。

承认美食的存在性,并不意味着需要自己做饭。读小说和写小说是两回事。然而确实有人说自己享受做饭的乐趣。同样是劳动,为什么做饭和洗衣服不同?在洗衣机普及后没有人说自己享受洗衣服的乐趣,偶尔怀念一下都没有。我想两者的重要区别在于做饭这件事有足够的广度和深度,人能够在其中发挥创造性。不说星级餐厅的分子料理,就是街边的小吃,也有非常多的门道。换句话说就是这里面的参数空间足够大,有让人自由发挥的余地。B 站有一个 up 主自己在家做煎堆。看似平平无奇的传统食品,最后花了两周才成功。

看完视频会发现,up 主表面上在「做饭」,实际上在「玩」。正是这种探索未知带来的满足感构成了烹饪的乐趣。反观洗衣服这件事可供发挥的空间太小,做它很难失败,也就很难让人有乐趣,只能沦为机械的劳动。

在理解了烹饪乐趣的来源后,我需要考虑的是独居人士的日常三餐,是否足以支撑起烹饪的乐趣?做一个职业主厨和为自己一个人做每日餐食,可发挥的创意空间是不同的。并且我寻找的是长期的解决办法。在简单评估后我认为外卖是更佳选择。对我来说烹饪的乐趣长期来看无法抵消自己一个人做饭所需的时间、精力成本。

安全问题

外卖一个绕不过去的问题是食品安全问题。即使现在野蛮生长时代已经过去,不加甄别地点外卖仍有不小的风险。我吃了一年外卖没有出现食品安全事故。下面是我的一些建议。

首先,最重要的一点,牢记「一分钱一分货」。在吃的东西上省钱是一种错误的局部优化策略。因为一来那是小钱,二来省钱的不良后果很严重,远不是省的那点钱能挽回的。可以因为突然想吃某样菜点这家的外卖,不要因为价格便宜下单。

其次,严格执行检查纪律。拿到外卖先检查外包装。然后检查食物本身。用筷子把压在下面的食物全部翻一遍。做两件事,鼻子闻气味、眼睛看有没有肉眼可见的杂质。闻气味非常重要,可以排除发霉、发酸的食物。如果不闻气味等吃到嘴里就晚了。眼睛看可以排除头发丝、炒锅涂层脱落这类问题。

从细节侧面推断食物的安全性。细节包括外卖包装袋、盛装盒、附送餐具、米饭、菜品这几个方面。包装袋是否精致无气味、是否考虑了用户打开方便。盛装盒是否用料扎实、是否支持微波炉加热、是否无气味、是否有人体工学设计。附送餐具包装是否精致、是一次性筷子还是可以多次使用的筷子。食物本身,如果有米饭,先看米饭,是否无杂质,颗粒饱满、是否煮熟程度刚好。如果一家店的米饭出现问题,哪怕是偶尔一次饭是夹生的,我也会拉黑这家店。连米饭都做不好的店,其食品制备流程是无法让人信任的。最后说菜品,如果是中餐,留意看刀工是否均匀一致。

可以固定几家轮换点。在点从未点过的店时,参考大公司管理供应链的做法:先拿小单做实验。第一次下的单一定要尽可能最小化。评估合格后再考虑长期合作。

外卖原住民

我们今天所熟知意义上的外卖是一个新鲜事物。它诞生在智能手机普及之后。有一个名词「数字原住民」是指从小就生长在有各种数字产品环境中的人。在美国这群人大致上对应 1980 年后出生的人。在中国要滞后一些。类似地「外卖原住民」是指从小就生长在有丰富外卖可点环境下的人。这些人对家庭生活的记忆将不再包含父母日复一日淘米、洗菜、做饭、洗碗的情景。移动互联网的商业革新最终会深刻地改变文化。